In Zusammenhang mit deutschen Plänen zu Beginn der Besetzung Polens sollte der Distrikt

Lublin "der Pfeiler der Landwirtschaft im Generalgouvernement" werden.

Zur Modernisierung der Landwirtschaft in diesem Gebiet wollten die deutschen Behörden die kleineren

Flüsse regulieren und die Wiesen verbessern. Daher richtete die Wasserwirtschaftsinspektion im

Distrikt

Lublin 1940 ein Netz von kleinen

Arbeitslagern ein. Jüdische und polnische Gefangene sollten darin arbeiten. Der Bezirk

Chelm wurde eines von mehreren Zentren für diese Lager.

1942 wurde hier das Vernichtungslager Sobibor errichtet.

1940 wurden Juden (hauptsächlich aus den Distrikten

Lublin und

Warschau) in diese Lager

geschickt. Ihr offizieller Lohn betrug 96 Zloty im Monat, viel zuwenig für diese harte Arbeit.

|

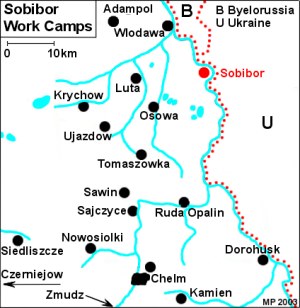

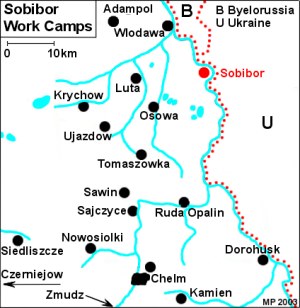

| Sobibor Arbeitslager |

Die Zwangsarbeitslager wurden in der sumpfigen Umgebung von Sobibor gebaut:

Czerniejow, Dorohusk, Kamien, Krychow, Luta, Nowosiolki, Osowa, Ruda Opalin,

Sawin, Siedliszcze, Sobibor-village, Staw-Sajczyce, Tomaszowka, Ujazdow, Wlodawa und

Zmudz.

In einigen Orten wurden die Lager in Schulhäusern, verlassenen Bauernhöfen oder Fabriken eingerichtet

Außer in

Krychow lebten die Gefangenen in Scheunen, auf privaten Höfen

oder in Mühlen (in

Staw-Sajczyce).

Die Lager unterstanden der deutschen Zivilverwaltung, wurden jedoch bewacht von

Trawniki-Männern oder jüdischer Polizei (in

Osowa). In

Sawin wurden die Gefangenen von

jüdischer Polizei und polnischen Wachmännern der Wasserwirtschaftsinspektion beaufsichtigt.

|

| Arbeitslager Sawin #1 |

Die Gefangenen wurden gezwungen, 8-10 Stunden täglich zu arbeiten. Die meiste Zeit standen sie in nasser

Kleidung im Wasser, ohne die Möglichkeit zu haben, diese zu wechseln. Essen war immer das Hauptproblem. Nur

diejenigen, die von nahe gelegenen Städten stammten, konnten etwas Essen von zu Hause erhalten. Die Juden

aus dem

Warschauer Ghetto oder dem

Distrikt

Warschau waren auf die Lagerküchen angewiesen. Wenn sie noch

Geld oder Wertsachen hatten, konnten sie damit von der örtlichen Bevölkerung Brot kaufen. In einigen

Lagern wie z.B.

Krychow, wurden die Insassen ermordet wenn der Lagerkommandant

Adolf Löffler einen Kontakt zu ansässigen Polen entdeckte.

Polnische Bauern, beschuldigt des Verkaufes von Nahrung an die Gefangenen, wurden geschlagen. In

Osowa waren derartige Kontakte allerdings nicht strikt verboten. Aus Mangel

an Geld tauschten die Juden dort sogar ihre Kleidung für Essen.

Allein

1941 wurden 2.500 von 8.700 Juden aus dem

Warschauer

Ghetto wegen Krankheit entlassen. Viele Gefangene starben an Hunger, Typhus oder zu harter Arbeit.

In manchen Lagern wie

Osowa oder

Sawin

gab es auch Massenexekutionen. Im

Herbst 1941 wurde in

Osowa eine Gruppe von 58 übrig gebliebenen Juden nahe des Lagers exekutiert.

Zwei von ihnen überlebten und wurden Funktionshäftlinge in der zweiten Periode des Lagers

(

zwischen 1942 und 1943).

|

| Arbeitslager Sawin #2 |

1941 wurden 2.200 Juden aus dem

Warschauer Ghetto

nach

Krychow, Osowa, Sawin und

Staw-Sajczyce

deportiert. Die genaue Anzahl der aus diesen Lagern im

Juni/Juli 1941 entlassenen

Gefangenen (als fast alle großen Gebäude bei Kriegsbeginn gegen die UdSSR von der Wehrmacht

übernommen wurden), ist nicht bekannt. In

Osowa betrug die durchschnittliche

Zahl der Gefangenen ca. 400-500 Menschen. In

Siedliszcze etwa 2.000, und in

Sawin 700-800.

Krychow war das größte Lager dieses Netzwerkes. Es lag südwestlich

von Sobibor, in der Nähe des Dorfes

Hansk. Es war schon vor dem Krieg

als Haftlager für polnische Kriminelle eingerichtet worden. Damals mussten sie auch Flüsse regulieren.

1940 erhielt die Verwaltung von

Hansk einen Befehl

der Zivilverwaltung, die Gebäude des Lagers für Zigeunertransporte vorzubereiten, die

von ihrem Lager in Belzec eintreffen sollten: eine Gruppe von ca.

1.000-1.500 Menschen. Nach polnischen Zeugenaussagen aus

Hansk wurden die Sinti und

Roma in

Krychow weder bewacht noch zur Arbeit gezwungen. Die meisten von ihnen

konnten kein polnisch sprechen. Sie tauschten ihre Kleidung gegen Essen und bettelten um Geld. Im

Herbst 1940 wurden sie von

Krychow weggebracht.

Einige von ihnen wurden ins

Ghetto Siedlce deportiert.

|

| Arbeitslager Sawin #3 |

Zwischen Ende 1940 und Frühjahr 1941 waren die meisten Gefangenen in

Krychow Juden aus dem

Ghetto Warschau

und ortsansässige Polen und Ukrainer, die ihre Abgaben nicht geleistet hatten. Etwa 1.500 Gefangene in

Krychow wurden geschlagen und litten unter Hunger und Krankheiten (nach

Zeugenaussagen von Einwohnern in

Hansk). 150 Juden arbeiteten als Handwerker.

Viele Juden arbeiteten auf den Feldern der deutschen Kolonisten oder auf konfiszierten Landgütern.

Sogar Frauen und Kinder (8-12 Jahre alt) mussten hier arbeiten.

Mit Beginn der

Aktion Reinhard wurden die Lager nur noch für Juden

verwendet. Nachdem ihre Familien für sie bezahlt hatten, durften die polnischen und ukrainischen Gefangenen

Anfang 1942 die Lager verlassen.

Die Juden kamen nun aus den liquidierten Ghettos in der Umgebung von Sobibor:

Rejowiec,

Siedliszcze, Sawin, Wlodawa und

Chelm oder aus Sobibor, nach einer

Selektion. In Sobibor gab es tatsächlich Selektionen.

Bereits auf der Rampe des Vernichtungslagers stehend, konnten sich die Deportierten aus der Slowakei,

Terezin (Theresienstadt), Deutschland oder Österreich natürlich

nicht darüber bewusst sein, dass nur wenige Meter weiter ihre Verwandten und Freunde ermordet wurden.

Sobibor war wohl das einzige Vernichtungslager der Aktion Reinhard, in dem die SS größere Gruppen

für die Arbeit in anderen Lagern selektierte (z.B.

Budzyn,

Trawniki,

Poniatowa und

Dorohucza). Die Anzahl der Selektierten ist unbekannt.

|

| Arbeitslager Sawin #4 |

|

| Gedenkstätte Adampol |

Abgesehen von den schlechten Verhältnissen in den Lagern (im Frühjahr und Sommer waren die Mücken

ein großes zusätzliches Problem), fanden auch regelmäßige Selektionen statt. Kranke und Kinder

wurden danach auf Pferdewagen oder zu Fuß in das Vernichtungslager Sobibor gebracht. In den Lagern in der

Nachbarschaft des Vernichtungslagers wussten die Gefangenen, was dort vor sich ging. Daher war der psychologische

Druck groß, und beeinträchtigte den Überlebenswillen. In vielen polnischen Zeugenaussagen wurde

die Passivität der Gefangenen erwähnt. Im Dorf

Osowa, 7 km von

Sobibor entfernt und von einem großen Wald umgeben, flüchtete z.B. kein Gefangener obwohl einige Polen

ihnen geholfen hätten. Nur während der Auflösung des Arbeitslagers

Adampol bei

Wlodawa

(am

13. August 1943) versuchten einige Gefangene, die in Kontakt zu Partisanen standen,

einen gewissen Widerstand gegen die Polizei. Dazu muss erwähnt werden, dass die meisten Insassen des Lagers in

Adampol polnische Juden waren, die sich ihr weiteres Schicksal vorstellen konnten.

Während der Auflösung des Lagers wurden 475 Gefangene auf der Stelle erschossen. Die ausländischen

Juden hatten so gut wie keine Chance zu entkommen, weil sie weder die einheimische Bevölkerung noch die Gegend

kannten. Besonders für Juden aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden

(

1943) war die Sprachbarriere ein unüberwindliches Problem.

In

Sawin konnten zwei tschechische Juden fliehen. Einer der beiden, der seine

Mutter bei einer Selektion im Lager verloren hatte, erfuhr erst nach dem Krieg, dass sein Lager in

Sawin nicht weit vom Vernichtungslager entfernt lag.

In anderen Lagern stammte die Mehrheit der Gefangenen aus dem Ausland. Polnische Zeugen berichteten oft von engen

Kontakten zu jüdischen Insassen aus der Tschechei. Polnische Bauern bemerkten, dass unter den Deportierten

auch Juden waren, die zum christlichen Glauben konvertiert waren. In

Sawin gab

es z.B. eine Zahnärztin aus der Tschechoslowakei, die Mitglied im Kirchenchor gewesen war und deren Sohn

während der Messe die Geige gespielt hatte. Christliche Juden gab es auch in

Krychow:

"

Unter den Juden im Lager Krychow gab es auch Katholiken.

Ich sah, wie während eines Transportes nach Krychow einige von ihnen vor

einem Kreuz an der Straße anhielten, sich bekreuzigten und beteten. Ich sah auch, dass einige von ihnen kleine

Kreuze auf der Brust trugen." (Aussage von

Zygmunt Leszczynski aus

Hansk)

|

| Arbeitslager Sawin #5 |

Im

Sommer und Herbst 1943 wurden die meisten dieser Lager aufgelöst und deren

Insassen nach Sobibor ins Vernichtungslager gebracht. Von

Krychow kamen die

Gefangenen auf Pferdewagen. Von

Sawin aus mussten die Menschen zu Fuß gehen,

und viele wurden während des Marsches ermordet:

"

Ich erinnere mich. Wir waren zusammen mit meinem Vater vor unserem Haus, 5-8 m entfernt von

der Straße. Plötzlich sahen wir den "Kalmücken" (möglicherweise ein ukrainischer Wachmann) und

hinter ihm mehrere hundert, in einer Kolonne marschierende Leute. Sie gingen sehr langsam und sahen verhungert und

dreckig aus. Einige von ihnen zogen ihre Mützen ab und sagten zu uns Abschiedsworte wie: "Auf Wiedersehen,

Herr Stankiewicz, wir gehen ins Feuer."

(Aussage von

Henryk Stankiewicz aus

Sawin)

|

| Arbeitslager Sawin #6 |

Nach den Selektionen in den Arbeitslagern und während deren Auflösung zwangen die Deutschen die polnischen

Bauern, ihre Pferdewagen herzugeben zum Transport der alten Leute und Invaliden. Die Polen fuhren bis unmittelbar

ans Tor des Vernichtungslagers. Dort mussten sie absteigen, und ukrainische Wachmänner fuhren die Wagen durch

das Tor. Danach hörten die Polen das Schreien der Opfer, und nach einer oder zwei Stunden wurden ihre Wagen leer

wieder aus dem Lager gefahren.

Das Lager im Dorf

Luta wurde wahrscheinlich zuletzt liquidiert. Nach Zeugenaussagen

existierte es bis zum Aufstand in Sobibor, am

14. Oktober 1943. Gefangene in

Luta beobachteten eine Gruppe von Flüchtlingen aus Sobibor, die in den

nahe gelegenen Wald liefen. Nach dem Sobibor-Aufstand wurden die Juden aus

Luta

zur Vernichtung nach Sobibor gebracht.

In

Osowa ist noch heute (2005) ein kleiner Friedhof zu sehen mit Gräbern

von im Arbeitslager umgekommenen Gefangenen.

Die Anzahl derer, die durch diese Arbeitslager gingen oder dort gestorben sind, ist unbekannt. Der Umstand, dass es

im Umfeld des Vernichtungslagers Sobibor eine Reihe kleinerer Arbeitslager gegeben hat, ist selbst unter Historikern

nicht generell bekannt und erfordert weitere Untersuchungen.

Quellen:

Archiv des Institutes für nationale Erinnerung in Lublin; Dokumente über die

Untersuchungen von Massenverbrechen in den Arbeitslagern in Krychow, Siedliszcze und Adampol.

Staatsarchiv in Lublin: Sammlung des Gouverneurs des Distrikts Lublin.

Interview mit Herrn Stefan Ostapiuk aus Osowa, Privatsammlung von Dr. R. Kuwalek.

T. Berenstein: Obozy pracy przymusowej dla Zydow w dystrykcie lubelskim. Biuletyn ZIH, nr 24 (1957).

T. Berenstein: Zydzi warszawscy w hitlerowskich obozach pracy przymusowej. Biuletyn ZIH nr 67 (1967).

E. Dziadosz, J. Marszalek: Wiezienia i obozy w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1967. "Zeszyty Majdanka",

vol. III (1967).

J. Krasnodebska: Przyczynek do historii getta w Sawinie. "Rocznik Chelmski", vol. IV (1998).

J. Marszalek: Zydzi warszawscy w Lublinie i na Lubelszczyznie w latach 1940-1944. (in) Zydzi w Lublinie.

Materialy do dziejow spolecznosci zydowskiej Lublina. red. T. Radzik. Lublin 1995.

© ARC 2005